Posted 18 мая 2019,, 06:29

Published 18 мая 2019,, 06:29

Modified 7 марта, 15:58

Updated 7 марта, 15:58

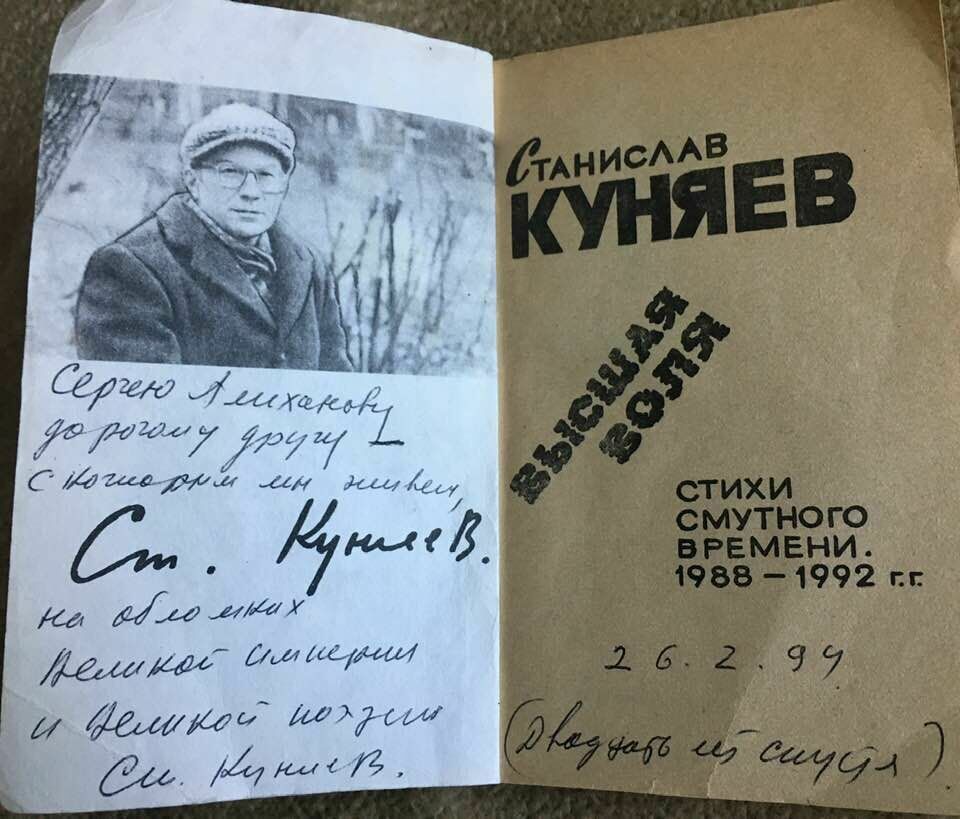

Станислав Куняев: "Не ведает только дурак, что наши прозренья опасны..."

Сергей Алиханов

Станислав Куняев родился в Калуге в 1932 году. Окончил филологический факультет МГУ.

Вышли сборники и книги стихов: «Землепроходцы», «Звено», «Метель заходит в город», «Золотые холмы», «Вечная спутница», «В сентябре и в апреле», «Свиток», «Рукопись», «Глубокий день», «По белому свету», «Свободная стихия», «Отблеск», «Солнечные ночи», «Путь», «Липы загородного сада», «Озеро Безымянное», «Пространство и время», «Огонь, мерцающий в сосуде», «Мать сыра земля», «Времена и легенды», «Не сотвори себе кумира: стихи и дневники эпохи перестройки», «Русские сны», «Высшая воля: Стихи смутного времени», «Сквозь слёзы на глазах», «Средь шумного бала», «Поэзия. Судьба. Россия.», «Русский полонез», «Избранные произведения в двух томах».

Автор многих книг публицистики. Вместе с сыном Сергеем опубликовал в серии «ЖЗЛ» книгу о жизни и творчестве Сергея Есенина. Имеет свой персональный сайт и множество стихотворных подборок в Сети.

Творчество отмечено «Орденом Дружбы» и премиями: «России верные сыны», «Большой литературной премией России» Союза писателей России, Государственной премией РСФСР имени М. Горького, Всероссийской литературной премией имени С. Т. Аксакова, Всероссийской литературной премией им. Н. С. Лескова «Очарованный странник».

Главный редактор журнала «Наш Современник».

В 1968 году в Тбилиси на Бараташвилевских днях мы познакомились со Станиславом Юрьевичем - и за это я бесконечно благодарен судьбе. Когда он в первый раз пришел в гости в нашу семью, тут же выяснилось, что наши матери и отцы - еще до Великой Отечественной войны! - учились вместе в ГЦОЛИФКе, в одно и тоже время. И мои родители, и мать Станислава Юрьевича прекрасно помнили друг друга!

В трудные минуты жизни, я всегда читаю про себя многие стихи Станислава Куняева:

«Мы жили в осеннем краю,

где прятались птицы от стужи,

где мне открывались в хмелю

друзей неуклюжие души.

Что делать? И черные дни

я помню и белые ночи.

Как странно - чем дальше они,

тем лучше их вижу и зорче.

Но время прошло, и теперь

под грустную музыку птичью

никто не исчислит потерь

и счет не предъявит величью...»

О дружбе грузинских и русских поэтов, о тех далеких днях Станислав Куняев рассказывает в замечательном видео-интервью:

Работая завотделом поэзии журнала «Знамя», который в те годы располагался на Тверском бульваре, Станислав Куняев прочитал стихи, которые на машинописных листах вручил ему зашедший с улицы поэт. С изумлением подняв глаза, он увидел и первый открыл русскому миру Николая Рубцова!

Творчеству Станислава Куняева посвящено много книг и исследований.

Выдающийся русский мыслитель, литературовед и публицист Вадим Кожинов писал: «В начале 1960-х годов имя Станислава Куняева оказалось в первых рядах «эстрадной поэзии». Но, пройдя по этой дороге, в сущности, всего несколько шагов, поэт вдруг решительно свернул с нее. При этом он, безусловно, пожертвовал своей уже нараставшей шумной известностью, ибо даже в самом его поэтическом мире словно наступила глубокая тишина — тишина раздумья и пристального, чуткого вслушивания в голоса природы и истории.

В те же годы Станислав Куняев обрел бесценных сподвижников на своем новом пути — таких, как Анатолий Передреев, Николай Рубцов, Владимир Соколов. Вместе они создали основу целого направления или, вернее, периода в развитии отечественной поэзии, получившего позднее прозвание «тихая лирика». С середины шестидесятых годов это направление, во многом родственное так называемой деревенской прозе (Василий Белов, Виктор Лихоносов, Валентин Распутин, Василий Шукшин), стало основным средоточием движения русской поэзии...

Ныне Станислав Куняев предстает как едва ли не самый значительный представитель гражданской лирики своего поколения. Его стихи посвящены подлинно большим и нередко трагедийным темам эпохи, притом стихи эти не создают обманчивую видимость «решения» исторических проблем (что было очень характерно для «эстрадников»). Исторические проблемы решаются не в стихах, а самой жизнью в ее целостности. Поэт призван воплотить свое глубоко личное и полное подлинной ответственности переживание истории... поэт, в соответствии с коренной традицией отечественной поэзии (традицией, которую со всей четкостью определили Пушкин и Баратынский, Тютчев и Некрасов, Блок и Есенин), видит свою цель не в культивировании сугубо личной «избранности», но в том, чтобы «душу настежь отворить» высокому и прекрасному в мире...».

Писатель Юрий Павлов делится: «Многие события ХХ века оставили след в судьбе его рода и его самого... простонародность — одно из ключевых слов в мире Куняева. Оно рифмуется с подлинностью, состраданием, сопричастностью с судьбой ближнего, народа, государства. Это умение чувствовать чужую боль как свою проявляется у Станислава Куняева...».

Владимир Бондаренко литератор, редактор и общественный деятель, проводит значительные исторические и литературные параллели: «В 1836 году наш светлый гений Александр Сергеевич Пушкин приступил к изданию первого национального русского литературного журнала «Современник». Спустя 120 лет, в 1956 году как продолжение идей и планов Пушкина было возобновлено издание этого русского литературного журнала под названием «Наш современник». Станислав Юрьевич Куняев возглавил этот ведущий литературный журнал в самые сложные, трагические для России и русской литературы переломные годы «перестройки» по инициативе и при активной поддержке писателей В. Белова, Ю. Бондарева, С. Викулова, В. Распутина.

На посту главного редактора с 1989 года и по сей день он в полной мере проявил себя как продолжатель лучших национальных государственно-патриотических традиций. Неслучайно в статье «Пушкин — наш современник» Куняев настойчиво проводит мысль о несомненной преемственности этих двух журналов, пушкинского и куняевского: «Там русский дух! Там Русью пахнет!..».

Уже двадцать пять лет Куняев руководит журналом. Так долго не возглавляли журналы ни Александр Твардовский, ни Михаил Алексеев, ни Всеволод Кочетов, ни Анатолий Иванов. Да ещё в такой сложнейший период времени. По сути, весь период так называемой перестройки, период развала и крушения Русской Державы. Держава выдержала, но несколько скукожилась, уменьшилась в размерах, в мощи, в экономике, в культуре, наконец. Журнал «Наш современник», неотъемлемая часть Русской Державы, тоже перетерпел и лишения, и страдания, терял и тираж, и авторов, но, несмотря на всё, выстоял и уже много лет является лидером по подписке среди всех литературных так называемых «толстых» журналов...».

И вот - сутью эпохи - стихи:

***

Всё не высказать, всех не обнять,

потому-то я понял отныне, —

чтоб чужих и неблизких понять,

хоть родных надо сделать родными.

Но как будто мы любим родных!

Впрочем, любим, но странной любовью:

болен ею лишь тот, кто приник

в час прощанья хоть раз к изголовью.

Что любил? Бормотанье реки,

уходящего времени вздохи,

приближенье привычной тоски,

да касание милой руки,

да какие-то вечные строки.

Всё? Едва ли. Склоняясь ко сну,

глядя пристально в небо ночное,

вспомню всё, что ушло в глубину

и пускай остаётся в покое.

***

Все заповедные ручьи,

все берега и рощи детства

я сыну в летний день вручил

как неизбежное наследство.

Владей!

Я жил, как нищий князь,

на сей земле под этой синыо,

и нынче, перед ней склонясь,

я обнимаюсь с прежней жизнью.

Я для того тебя родил,

чтоб, глядя на твои движенья,

я молодость свою продлил

по всем законам возрожденья.

Не сможешь — я ещё смогу.

Ты не осилишь — я осилю.

Не будь передо мной в долгу

и сам ищи свою Россию.

Сам урони свою слезу,

глядясь в простор, открытый взору,

где каждый зверь имел в лесу

себе положенную нору...

Земля вздохнула, и тепло

дождя и молодого сена

меня легко обволокло

и усыпило постепенно.

***

Всё забыть и опять повстречаться,

от беды и обиды спасти,

и опомниться, и обвенчаться,

клятву старую произнести.

Чтоб священник, добряк и пропойца,

говорил про любовь и совет.

Обручальные тонкие кольца

мы подарим друг другу навек.

Ты стояла бы в свадебном платье,

и звучала негромкая речь:

— И в болезни, и в горе, и в счастье

я тебя обещаю беречь!

И опять мы с тобой молодые.

А вокруг с синевою у глаз

с потемневших окладов святые

удивляются, глядя на нас.

***

Вновь странствуя в отеческом краю,

сбирая память по мельчайшим крохам,

я, русский человек, осознаю

себя как современник всем эпохам.

Пускай их тяжесть давит на плеча,

но я их вырву из тенет забвенья,

когда, то восклицая, то шепча,

мне говорят родные поколенья:

— Не подводи полузабытых нас,

и без того судьба была сурова,

но, может быть, придёт желанный час

и наши муки воплотятся в слово.

Изломаны огнём и клеветой,

мы выжили, как куст чертополоха,

который вдруг увидел Лев Толстой,

чтобы поведать о судьбе простой

Хаджи-Мурата, кончившего плохо!

***

Вдоль улиц, дождливых и ветреных,

он плёлся —

должно быть, домой

и бремя страстей человеческих

устало влачил за собой.

Шагал, головою покачивал,

молчал, сигарету курил,

и так сам себя успокаивал,

и так сам себе говорил:

«Не мучься напрасной заботою,

разгуливай навеселе,

дыши тишиной и свободою

на этой печальной земле.

В пространствах пустынного города

спой песню о жизни своей,

чтоб песенка эта вполголоса

сливалась с шуршаньем дождей.

И что-нибудь светлое вспомнится,

и дальше пойдёшь не спеша,

не скоро ещё успокоится

твоя молодая душа».

***

В тихой деревне над Сожем

добрые люди живут.

В этой деревне я прожил

много хороших минут.

В роще над Сожем траншеи

чёрной водою полны...

Не было в мире страшнее

этой великой войны.

Сколько морозов и ливней

минуло! Сколько ночей!

...Не было крови обильней,

не было слёз солоней.

Не было праведней славы...

Над почерневшей водой

никнут привядшие травы,

кружится лист золотой,

и, озарённый закатом,

врезан в берёзовый лес

над неизвестным солдатом

тёмный от времени крест.

***

В бору шумит весенний ветр,

его дыханье всё влажнее...

Мы — тоже дети страшных лет,

и неизвестно, чьи страшнее.

Когда в дыму горел вокзал

и мать металась вдоль перрона —

я сам от смерти уползал

и, как щенок из-под вагона,

выглядывал на белый свет,

«в его минуты роковые» ...

Да что там! Не было и нет

благих и безмятежных лет

у нашей матери — России.

В огне побед, в дыму клевет,

в объятьях славы и разора

мы жили... Но глядел весь свет

на нас, не отрывая взора.

Опять весна и синева!

Гуляют по сосновым чащам

ветра,

и старая трава

горит в огне животворящем.

Не пряча глаз — вглядись в судьбу:

увидишь знак преодоленья,

начертанный на чистом лбу

у молодого поколенья,

Живи, мой сын! На белый свет

гляди пристрастными глазами,

прокладывай в пространстве след

и знай: вы дети новых лет!

Каких? — вы разберётесь сами!

***

А что же он сделал, тот гений,

сваявший себе монумент

из нескольких светлых прозрений

и нескольких тёмных легенд?

Но вы-то попробуйте сами

хоть несколько нитей связать

и вымученными устами

хоть несколько истин сказать!

Железо стандартной ограды,

которых так много подряд...

Но кажется, что листопады

над ним чуть нежнее шумят.

***

Мы жили в осеннем краю,

где прятались птицы от стужи,

где мне открывались в хмелю

друзей неуклюжие души.

Что делать? И черные дни

я помню и белые ночи.

Как странно - чем дальше они,

тем лучше их вижу и зорче.

Но время прошло, и теперь

под грустную музыку птичью

никто не исчислит потерь

и счет не предъявит величью.

А сколько я видел чудес

а сколько бесславья и славы!

...Шумит остывающий лес,

хрустят заснеженные травы.

И валятся хлопья в упор

на землю мою, а не чью-то,

где жил и живу до сих пор,

что так же какое-то чудо.

***

Выйду в ночь и на зимнем ветру

в окружении тёмных заборов

я такой разговор поведу —

самый горький из всех разговоров.

Я люблю этот город! Но что

в нём меня и томит, и тревожит —

он поймёт меня лет через сто,

а сегодня при жизни — не может.

Я его понимаю — о чём

говорят переулки и липы,

прислоняюсь к воротам плечом,

нежно слушаю древние скрипы.

Я ему говорю: — Почему

ты как сына меня не приветил? —

А в ответ, устремляясь во тьму,

в парке воет полуночный ветер

и бесшумно позёмку струит

в громоздящихся к небу кварталах,

где холодное пламя горит

на объектах, великих и малых.

***

Как жарко трепещут дрова,

как воет метель за стеною,

и кругом идёт голова,

и этому — песня виною...

Пустые заботы забудь,

оставь, ради бога, посуду

и выдохни в полную грудь

слова, равноценные чуду...

А я так стараюсь, тянусь,

сбиваюсь и снова фальшивлю,

но что б ни случилось — клянусь

поэзией, честью и жизнью,

что я не забуду вовек,

как вьюга в трубе завывала,

как рушился на землю снег,

как ты не спеша запевала.

Земля забывала о нас,

прислушавшись к снежному вою,

и русский старинный романс

кружил над твоей головою.

А утром проснёшься — бело.

Гуляет мороз по квартире...

О, сколько вокруг намело!

Как чисто, как холодно в мире...

***

Добро должно быть с кулаками.

Добро суровым быть должно,

чтобы летела шерсть клоками

со всех, кто лезет на добро.

Добро не жалость и не слабость.

Добром дробят замки оков.

Добро не слякоть и не святость,

не отпущение грехов.

Быть добрым не всегда удобно,

принять не просто вывод тот,

что дробно-дробно, добро-добро

умел работать пулемёт,

что смысл истории в конечном

в добротном действии одном –

спокойно вышибать коленом

добру не сдавшихся добром!

***

Как посветлела к осени вода,

как потемнела к осени природа!

В моё лицо дохнули холода,

и снегом потянуло с небосвода.

Мои края, знакомые насквозь:

пустынный берег, подзавалье, речка...

Так кто же я — хозяин или гость?

И что у нас — прощанье или встреча?

От холода я задремал в стогу,

как зверь, готовый погрузиться в спячку,

проснулся, закурил на берегу,

и бросил в воду скомканную пачку,

и не решил, что ближе и родней:

вчерашний шум берёзы отшумевшей

или просторы прибранных полей

и тусклый свет травы заиндевевшей.

И, затянувшись горестным дымком,

спасая тело от осенней дрожи,

я вдаль глядел и думал об одном:

чем ближе ночь, тем родина дороже.

Карл XII

А всё-таки нация чтит короля –

безумца, распутника, авантюриста,

за то, что во имя бесцельного риска

он вышел к Полтаве, тщеславьем горя.

За то, что он жизнь понимал, как игру,

за то, что он уровень жизни понизил,

за то, что он уровень славы повысил,

как равный, бросая перчатку Петру.

А всё-таки нация чтит короля

за то, что оставил страну разорённой,

за то, что рискуя фамильной короной,

привёл гренадёров в чужие поля.

За то, что цвет нации он положил,

за то, что был в Швеции первою шпагой,

за то, что, весь мир изумляя отвагой,

погиб легкомысленно, так же, как жил.

За то, что для родины он ничего

не сделал, а может быть, и не старался.

За то, что на родине после него

два века никто на войну не собрался.

И уровень славы упал до нуля,

и уровень жизни взлетел до предела...

Разумные люди. У каждого – дело.

И всё-таки нация чтит короля!

***

Кто там шумит: гражданские права?

Кто ратует за всякие свободы?

Ведь сказано — «слова, слова, слова» ...

Ах, мне бы ваши жалкие заботы!

Ах, мне бы ваш ребяческий восторг,

хмель интервью, газетная арена!

Но я гляжу на Запад и Восток

не очерёдно, а одновременно.

Я не поборник иллюзорных прав.

А если кто увидит в этом рабство,

я отшучусь, что вёл себя как граф,

не признающий равенства и братства.

Что говорю как гражданин страны,

которой нет начала и предела,

где все мы одинаково равны

пред ликом Данта и строфой Гомера.

***

Мне было жаль, что не поймёт меня

тот, кто ни разу с жизнью не прощался,

кто с нищею душой не возвращался

в родимый дом на грани мглы и дня.

Когда ночные тени за спиной,

когда в глазах и под глазами тени

и словно катафалка появленье

из-за угла машины поливной.

Когда на белом свете ни души,

все спят вповалку — даже постовые...

Как звонко разносили мостовые

мои шаги в светлеющей тиши!

Я шёл и знал, что на моих губах

осела соль мгновений быстротечных,

иллюзии, развеянные в прах,

горячий пепел заповедей вечных.

Над головой светлели небеса,

а в голове едва дымилась груда

каких-то слов... Но птичьи голоса

вдруг раздались, неясные покуда.

Дохнуло ветром. Сладкий аромат

привянувшего липового цвета

ударил в ноздри. Середина лета.

Так вот в чём дело:

скоро листопад!

Ах, эта жизнь! Печалюсь и люблю,

что красота сроднилась с безобразьем,

я заболел твоим разнообразьем,

а ты меня толкаешь в колею!

Как пахнут липы, влажные внутри,

как всё смешалось: топкий запах тлена,

и свежесть листьев, и дыханье ветра,

и розовое золото зари.

***

Надо мужество иметь,

чтобы полото тревоги

в сутолоке и в мороке

не разменивать на медь.

Надо мужество иметь,

не ссылаться на эпоху,

чтобы божеское богу

вырвать, выкроить, суметь.

Надо мужество иметь,

чтобы прочно раздвоиться,

но при этом сохраниться,

выжить, а но умереть.

***

Надоело мне на скоростях

жить, работать, спешить, улыбаться...

Транссибирская жизнь второпях, —

надоело твоё азиатство!

Ты, диктуя законы свои,

слишком долго душою владела.

А теперь — без меня поживи.

Мчись, как хочешь, — а мне надоело.

Высоко самолёты летят,

и трещат пароходные трапы,

и устало и жалко кричат

на вокзалах кормящие бабы.

Что там женщина ждёт у окна?

Что лукавит глазами чужими?

До свиданья! Ты мне не нужна,

я уже позабыл твоё имя.

Моя жизнь в середине — пора,

я далёкою родиной болен,

где стоят над водой вечера,

где туманы гуляют над полем.

Жажда странствий, я больше не твой.

Жажда скорости — что же такое?!

Ты навек расстаёшься со мной

и становишься жаждой покоя.

***

Как дети прекрасны и как

родители их несуразны!

Помятые жизнью, вином,

с печатями правды и фальши,

не мыслящие об ином,

чтоб выжить хоть как-нибудь дальше.

А рядом комочек тепла

витает в блаженной дремоте,

не ведая зла и добра, –

как странно: он тоже из плоти!

Как будто природа сама

твердит нам устами любови

о том, что сиянье и тьма

повенчаны узами крови.

***

Не верю, чтобы подошла

так быстро жизнь моя к пределу!

Опять мытарствует душа

и не даёт покоя телу.

Всё гонит по свету... Куда?

Зачем я стал себе несносен?

Не может быть, не навсегда

я разлюбил весну и осень.

Не может быть! Я возвращусь

к началу, к утреннему свету,

и удивлюсь цветам и снегу,

и прежним смехом рассмеюсь!

***

Неестественен этот разбег,

неестественно чувство полёта,

неестественен этот рассвет

и пронзительный вой самолёта.

А когда-то в калужском селе

я увидел поля и дорогу.

А когда-то по тёплой земле

начинал я ходить понемногу.

И не знал, для чего облака,

умывался дождями и снегом...

И не знал, что земля велика,

и счастливым ходил человеком!

***

Непонятно, как можно покинуть

эту землю и эту страну,

душу вывернуть, память отринуть

и любовь позабыть, и войну.

Нет, не то чтобы я образцовый

гражданин или там патриот —

просто призрачный сад на Садовой,

бор сосновый да сумрак лиловый,

тёмный берег да шрам пустяковый —

это всё лишь со мною уйдёт.

Всё, что было отмечено сердцем,

ни за что не подвластно уму.

Кто-то скажет: - А Курбский? А Герцен? —

всё едино я вас не пойму.

Я люблю эту кровную участь,

от которой сжимается грудь.

Даже здесь бессловесностью мучусь,

а не то чтобы там где-нибудь.

Синий холод осеннего неба

столько раз растворялся в крови —

не оставил в ней места для гнева —

лишь для горечи и для любви.

Озеро Безымянное

Тишина. Ни собак, ни людей

здесь не видно со дня сотворенья.

Только свадебный стон лебедей,

только царственный блеск оперенья.

Только ягель да зубчатый лес,

да в безмолвные белые ночи

тусклый пламень полярных небес

отражают озёра, как очи...

Если есть в человеке душа —

да придёт она после разлуки

под струящийся шум камыша

на озёрные эти излуки.

Пусть останется с миром вдвоём

без меня на закате багряном

и лепечет о чём-то своём

безымянная над Безымянным.

Пусть витает, в пустынном краю

о прошедшей судьбе забывая,

и да примет её, как свою,

лебединая белая стая.

***

От твоего приезда мало проку —

ты опоздал к берёзовому соку:

теперь терпи до будущей весны.

Тебя не дождались твои поляны,

где плавают холодные туманы,

где сон-трава цветёт и видит сны.

В заботах зимних, занимаясь делом,

ты позабыл, что ты не свете белом

живёшь, как бедный материалист!

В борьбе за славу и существованье

ты пропустил последнее свиданье —

уже берёза вымахнула в лист.

Служа задачам деятельной лени,

ты не услышал шелеста сирени,

когда роняли почки свой покров...

Ты не увидел мальчика на льдине,

не растворился в полуночном дыме,

летящем от береговых костров.

Теряя время времени в угоду,

ты опоздал к грачиному прилёту —

теперь плетись угрюмо на вокзал...

А с привокзальных тополей, стеная,

тебе вдогонку шлёт воронья стая:

— Ты опоздал, чудак. Ты опоздал...

***

Пела девочка у смолокурки,

где от зноя дымилась смола,

где на жёлтые свежие чурки

прилегла золотистая мгла.

А девчонка забыла заботы,

позабыла домашний наказ,

выводя бесконечные ноты

возникающих в горлышке фраз.

Я не помню ни слов, ни мотива,

только помню, что, веки смежив,

я лежал, улыбаясь счастливо,

понимая, что молод и жив.

Пахло осенью, соснами, тмином,

и сливалась, неслышно дыша,

с равнодушным и праздничным миром,

как ребёнок, живая душа.

***

Пишу не чью-нибудь судьбу —

свою от точки и до точки,

пускай я буду в каждой строчке

подвластен вашему суду.

Ну что ж, я просто человек,

живу, как все на белом свете.

Люблю, когда смеются дети,

шумят ветра, кружится снег.

Моё хмельное забытьё,

мои дожди, мои деревья,

любовь и жалость — всё моё,

и ничему нет повторенья.

А всё же кто-нибудь поймёт,

где грохот времени, где проза,

где боль,

где страсть,

где просто поза,

а где свобода и полёт.

***

Привыкай к одиночеству, друг,

к неизбежному вкусу лишений.

С каждым часом сужается круг

и смиряется юности гений.

Дело к осени. Птицы летят,

исчезают в холодном сиянье.

Делать нечего — впитывай яд,

вырабатывай противоядье.

Отвыкай от случайных побед

и удачами не обольщайся.

Выйди на берег в синий рассвет,

оглядись, помолчи, попрощайся.

Отвыкай от любимых людей,

молодую додумывай думу,

привыкай к бормотаныо дождей,

к шуму ветра, к бессвязному шуму.

* * *

Чего нам не хватало на просторе,

где столько сена, рыбы и зверья,

где столько сини в человечьем взоре,

где столько милых запахов жилья?

Но как мы жили? Кто о том расскажет?

Кто смог бы рассказать — давно умолк…

Ленивыми крылами плавно машет

тяжелый коршун…

Сел на свежий стог…

Цветочная пыльца плывет кругами

по черным водам северной реки…

Мне нынче хорошо и вольно с вами,

охотники,

крестьяне,

рыбаки.

Вы обновили вековые стати

семьи и быта, песни и любви,

и вспоминать не время и некстати

на чем — на почве или на крови.

А недруги, что отворяли жилы

для этой крови…

Но река времен

все унесла.

Мы выжили.

Мы живы

и вспоминать не будем их имен.

А наша кровь, густая, молодая,

свернулась, извернулась, запеклась,

и, раны полусмертные латая,

мы поняли, что натрудились всласть,

что надо вспомнить о родимом доме,

что черный пепел мировых костров

ушел на дно, растаял в Тихом Доне

и что не выкинуть из песни слов…

СТАРУХА

Тряпичница и попрыгунья,

красотка тридцатых годов

сидит, погружаясь в раздумья,

в кругу отживающих вдов.

Бывало, женой командарма

на полузакрытых балах

она танцевала так плавно,

блистая во всех зеркалах.

Четыре гранатовых ромба

горело в петлице его…

Нет-нет расхохочется, словно

все длится ее торжество.

Нет-нет да поблекшие патлы

мизинцем поправит слегка…

Да ей при дворе Клеопатры

блистать бы в иные века!

Но запах французской «Шанели»,

венчавшей ее красоту,

слинял на казенной постели,

растаял на зимнем ветру.

Трещали такие морозы,

и вьюга такая мела,

что даже такие стрекозы

себе обжигали крыла.

* * *

Прощай, мой безнадёжный друг,

нам не о чём вести беседу.

Ты вожжи выпустил из рук —

и понесло тебя по свету.

В твоих глазах то гнев, то страх,

то отблеск истины, то фальши...

Но каждый, кто себе не враг,

скорее от тебя подальше.

Спасать тебя — предать себя.

Я лучше отступлю к порогу,

не плакальщик и не судья —

я уступлю тебе дорогу.

Коль ты не дорог сам себе —

так, значит, я тебе не дорог...

Как жёлтых листьев в октябре

шумит воспоминаний ворох

о времени, когда гудел

январский лес в ночи морозной,

а ты в глухую ночь глядел

и любовался ширью звёздной.

Храним призваньем и судьбой,

грядущий день встречал без дрожи,

и были оба мы с тобой

Друг друга лучше и моложе.

Размышления на старом Арбате

Где вы, несчастные дети Арбата?

Кто виноват? Или Что виновато?..

Жили на дачах и в особняках —

Только обжили дворянскую мебель:

Время сломалось, и канули в небыль...

Как объяснить? Не умею никак...

Сын за отца не ответчик, и всё же

Тот, кто готовит кровавое ложе,

Некогда должен запачкаться сам...

Ежели кто на крови поскользнулся

Или на лесоповале очнулся,

Пусть принесёт благодарность отцам.

Наша возникшая разом элита,

Грозного времени нервная свита,

Как вам в двадцатые годы спалось?

Вы танцевали танго и чарльстоны,

Чтоб не слыхать беломорские стоны

Там, где трещала крестьянская кость.

Знать не желают арбатские души,

Как умирают в Нарыме от стужи

Русский священник и нищий кулак...

Старый Арбат переходит в наследство

Детям...

На Волге идёт людоедство,

На Соловках расцветает Гулаг.

Дети Арбата свободою дышат

И ни проклятий, ни стонов не слышат,

Любят чекистов и славят Вождя,

Благо, пока что петух их не клюнул,

Благо, из них ни один не подумал,

Что с ними станет лет семь погодя.

Скоро на полную мощность машина

Выйдет, и в этом, наверно, причина,

Что неожиданен будет итог...

Кронос, что делаешь? Это же дети —

Семя твоё! Упаси их от смерти!..

Но глух и нем древнегреческий рок.

Попировали маленько — и хватит.

Вам ли не знать, что история катит

Не по коврам, а по хрупким костям.

Славно и весело вы погостили

И растворились в просторах России,

Дачи оставили новым гостям.

Всё начиналось с детей Николая...

Что бормотали они, умирая

В смрадном подвале? Все те же слова,

Что и несчастные дети Арбата...

Что нам считаться! Судьба виновата.

Не за что, а воздаётся сполна.

Чадо Арбата! Ты злобою дышишь,

Но на грузинское имя не спишешь

Каждую чистку и каждую пядь —

Ведь от Подвала в Ипатьевском Доме

и до барака в Республике Коми,

Как говорится, рукою подать.

Тётка моя Магадан оттрубила,

Видела, как принимала могила

Дочку наркома и внучку Шкуро.

Всё, что виновно, и всё, что невинно,

Всё в мерзлоту опустили взаимно,

Всё перемолото — зло и добро.

Верили: строится прочное дело

Лишь на крови. Но кровища истлела,

И потянулся по воздуху смрад,

И происходит ошибка большая —

Ежели кровь не своя, а чужая...

Так опустел предвоенный Арбат.

Новое время шумит на Арбате,

Всюду художники, как на Монмартре,

Льются напитки, готовится снедь...

Я прохожу по Арбату бесстрастно,

Радуюсь, что беззаботно и праздно

Можно на древние стены смотреть.

Помнишь, Арбат, социальные страсти,

Хмель беззаконья, агонию власти,

Храм, что взорвали детишки твои,

Чтоб для сотрудника и для поэта

Выстроить дом с магазином «Диета»,

Вот уж поистине храм на крови...

Радуюсь, что не возрос на Арбате,

Что обошло мою душу проклятье,

Радуюсь, что моя Родина — Русь —

Вся: от Калуги и аж до Камчатки,

Что не арбатских страстей отпечатки

В сердце, а великорусская грусть!..

* * *

Россия — ты смешанный лес.

Приходят века и уходят —

то вскинешься ты до небес,

то чудные силы уводят

бесшумные реки твои,

твои роковые прозренья

в сырые глубины земли,

где дремлют твои поколенья.

* * *

Сквозь слёзы на глазах и сквозь туман души

весь мир совсем не тот, каков он есть на деле.

Свистят над головой бесшумные стрижи,

несутся по песку стремительные тени.

Сквозь слёзы на глазах вся жизнь совсем не та,

и ты совсем не та, и я совсем другою

тебя люблю всю жизнь — какая слепота! —

уж лучше осязать твоё лицо рукою.

Была одна мечта — подробно рассказать

о том, что на земле и на душе творится,

но слишком полюбил смеяться и страдать,

а значит, из меня не вышло очевидца.

А время шло. Черты подвижного лица

сложились навсегда, навеки огрубели.

Смешно, но это так: не понял до конца

ни женских голосов, ни ласточкиной трели.

А если понимал хоть на единый миг,

а если прозревал хотя бы на мгновенье,

то многого хотел — чтоб этот шумный мир

мне заплатил сполна за каждое прозренье.

Об этом обо всём я размышлял в глуши

под сиротливый звук полночного напева...

Сквозь слёзы на глазах и сквозь туман души

надёжнее всего глядеть в ночное небо.

Где вечный свет луны и Млечного огня,

и бесконечность мглы, и вспышек моментальность

оправдывает всё, что в сердце у меня, —

мой невеликий мир, мою сентиментальность.

* * *

Сколько нежности,

сколько хлопот

в каждом доме

за каждою дверью!

Всюду женщина — словно оплот,

словно вызов любому неверью!

Варит пищу. Стирает бельё.

Запасает на зиму соленья,

и, как тени, минуют её

все мои золотые прозренья!

Но дымится обед на столе,

и ребёнок лепечет беспечно,

начиная ходить по земле...

Как понятно всё это!

Как вечно!

* * *

Смирись. Люби меня таким,

какой ни есть. Другим не буду.

Опять друг друга не щадим,

необходимые друг другу.

Ты женщина. Ты петь должна

у очага над колыбелью.

А мне законченность страшна,

и завершённость пахнет смертью.

Я этот запах не люблю.

Я лучше посмотрю с порога

вслед молодому журавлю:

какая вольная дорога!

А он в насмешку надо мной,

как будто бы тебе в угоду,

летит к родимому болоту,

иначе говоря — домой.

* * *

Средь злых вестей

и невесёлых слухов,

столь частых в мире,

думаю подчас:

детей почти не жалко,

жалко внуков,

жаль синевы их беззащитных глаз.

Зачем они бесстрашно доверяют

свои сердечки миру моему,

младенческие души отворяют

и, как слепые,

тянутся к нему?

Учились бы у деда,

чьи глаза

давно приобрели стальной оттенок

от дней войны,

от бед послевоенных,

так очерствел,

что не проймёт слеза.

Беспечные чудные человечки!

Что значат ваши нежные словечки

и все мои суровые слова

пред безымянной и безликой мощью,

что белым днём и непроглядной ночью

калечит жизнь, покуда та жива.

Но им-то что!

Глядят во все глаза,

особо младший —

чистый одуванчик!

Гляди, гляди,

мой белокурый мальчик,

вдруг выживем — бывают чудеса...

Быть может, свет

твоих небесных глаз

пронижет тьму до самой сердцевины...

Быть может,

потому сильнее нас

те, кто чисты,

блаженны и невинны...

Три голоса

«Споили нас!» - «Вы сами виноваты!»

«Сгноили нас!» - «Вы сами виноваты!»

«Растлили нас!» - «Вы сами виноваты!»

Так значит, жди возмездья и расплаты.

Но как, однако, зло объединилось!

И почему в своём родном краю

душа болит и, словно Божью милость,

о честной смерти Родину молю?

Не миновать какой-то новой жертвы

во имя новой веры и любви,

об этом воют мировые ветры,

но – жертва, значит, снова на крови!

А Белое клокочущее море

бьёт в берега, и пена волн седых

шуршит и шепчет: «Ты забыл, что горе

тому, кто соблазняет малых сих!»

* * *

В гражданской войне победителей нет,

Поскольку она без конца:

Хоть семьдесят лет, хоть сто семьдесят лет,

Коль сын отвергает отца.

Чего же ты жаждешь, народный трибун?

Не много ли разных заплат

Нашито на многопартийный костюм,

Гибрид, партократ-демократ!

А время все злей. На каком рубеже

Ты снова изменишь свой лик?

Ведь некуда пробы поставить уже,

И голос срывается в крик!

Но снова ты рвешься к трибуне, хрипя,

Накачивая желваки,

И некому беса изгнать из тебя

Чудесным движеньем руки.

От жестов и криков хмелеет народ,

Из уст у оратора — дым!

И некому вспомнить Семнадцатый год,

Что кончился Тридцать седьмым…

* * *

Эти кручи, и эти поля,

и грачей сумасшедшая стая,

и дорога — ну, словом, земля —

не какая-нибудь, а родная.

Неожиданно сузился мир,

так внезапно, что я растерялся.

Неожиданно сузился мир,

а недавно ещё — расширялся!

И грачи, подтверждая родство,

надо мной без умолку кричали

всё о том, что превыше всего

голос крови в минуту печали.

* * *

Я люблю тебя, море, но знаю —

шутки плохи с тобою, когда

волны слепо сбиваются в стаю

и на берег бегут, как орда.

Я люблю тебя, время, но всё же

не настолько ты правишь судьбой,

чтобы сделаться чести дороже,

чтоб заискивать перед тобой.

Шум прибоя огромен и влажен —

отзвук вечности в гуле времён...

Этот мир и прекрасен, и страшен,

нелюдим и перенаселён.

* * *

Опять разгулялись витии —

шумит мировая орда:

Россия! Россию! России!..

Но где же вы были, когда

от Вены и до Амстердама,

Европу, как тряпку, кроя,

дивизии Гудериана

утюжили ваши поля?

Так что ж — все прошло-пролетело,

все шумным быльем поросло,

и слава, и доброе дело,

и кровь, и всемирное зло?

Нет, все-таки взглянем сквозь годы

без ярости и без прикрас:

прекрасные ваши «свободы» —

что было бы с ними без нас?!

Недаром легли как основа

в синодик гуманных торжеств

и проповедь графа Толстого,

и Жукова маршальский жезл.

* * *

Мы — дети страшных лет России…

А. Блок

В бору шумит весенний ветр,

его дыханье все влажнее…

Мы — тоже дети страшных лет,

и неизвестно, чьи страшнее.

Когда в дыму горел вокзал,

и мать металась вдоль перрона, —

я сам от смерти уползал

и, как щенок, из-под вагона,

выглядывал на белый свет

«в его минуты роковые»…

Да что там! Не было и нет

благих и безмятежных лет

у нашей матери — России.

В огне побед, в дыму клевет,

в объятьях славы и позора

мы жили… Но глядел весь свет

на нас, не отрывая взора.

Опять весна и синева!

Гуляют по сосновым чащам

ветра, и старая трава

горит в огне животворящем.

Не пряча глаз — вглядись в судьбу:

увидишь знак преодоленья,

начертанный на чистом лбу

у молодого поколенья.

Живи, мой сын! На белый свет

гляди пристрастными глазами,

прокладывай в пространстве след

и знай: вы дети новых лет!

Каких? — вы разберетесь сами!